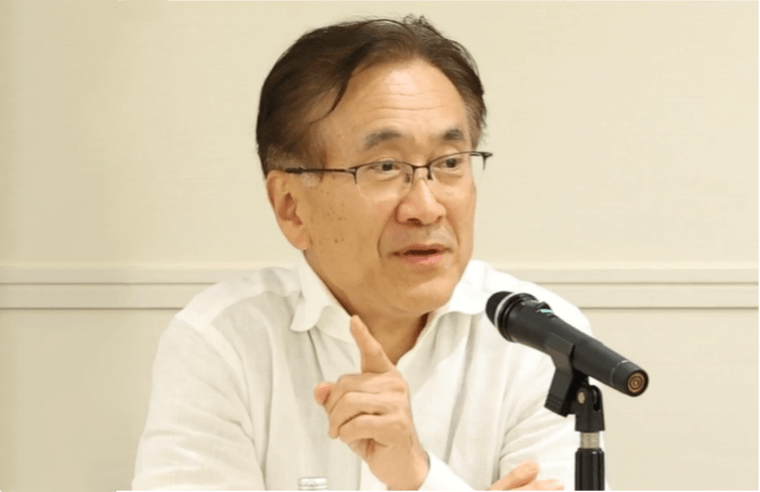

先日、ソニーグループの吉田憲一郎会長による「PurposeとProfitをつなぐ経営」をテーマとした研修が開催されました。

この研修では、ソニーが約80年の歴史の中で、いかに企業の存在意義(パーパス)を堅持しつつ、持続的な利益を生み出してきたかを教えていただきました。

ソニーの歩みを「志」「質」「量」「創」の時代区分で振り返りました。かつて「量」を追ったエレクトロニクス事業で苦戦した時期のエピソードは、どんな企業でも時代の変化に対応できなければ厳しい現実に直面するという、生々しい教訓を物語っていました。

しかし、ソニーはそこから「クリエイションシフト」という明確な戦略へと舵を切ります。これは、コンテンツ、プロダクト、コンポーネントの各事業レイヤーで、感動を「創る」ことに注力するというもの。特に、イメージセンサーやコンテンツ制作への巨額投資は、核となる技術やエンタテインメント事業へのコミットメントを示し、同時にPCやバッテリー事業からの撤退、テレビやスマホ事業で「規模を追わない」という方針は、過去の経験から導き出された「選択と集中」の勇気ある決断だと感じました。

ソニーのPurposeである「クリエイティビティとテクノロジーの力で、世界を感動で満たす」は、この戦略の基盤として機能しています。我々はなぜ存在しているのかという社員への根源的な問いが、あったからこそ、軸足をシフトできたことが示唆されていました。

この研修から得た最大の学びは、「パーパスと利益は対立するものではなく、パーパスが明確であればこそ、最適な利益を生み出す戦略が描ける」という点です。私たちの仕事も、目の前のタスクが会社のパーパスやビジョンにどう貢献し、結果として利益にどう繋がるのかを常に意識する視点が求められます。ソニーの変革の歴史は、私たち自身の業務における「選択と集中」、そして「創意工夫」の重要性を教えてくれる、示唆に富む研修でした。